「復習」はなぜ必要か

学校でも「復習」は欠かせません。

家庭学習(宿題)でも「復習」は欠かせません。

でも、なぜか問われると、意外と答えられない人も多いかもしれません。

エビングハウスの忘却曲線

「人間は忘れてしまう生き物だ」

私がよく言う言葉です。なぜなら私も忘れっぽいからです。

それもあって子供たちの忘れ物にも寛大なそぶ先生です。

「忘れるのは仕方ない、でも忘れないための工夫は必要だね」と常日頃から指導しています。

メモを取るとか、複数回チェックするとか…。

努力とか信頼とか人間性の問題ですので、人間性を高めることが大事だと考えている私は譲れない部分です。

本題にもどって・・・

エビングハウスは、ドイツの心理学者で

記憶に関する実験研究のパイオニアです。

彼が、発見したのが忘却曲線です。

まず言いたいことは、『覚えたことはすぐ忘れていく』ということ。

学習したことは、最初の20分〜1時間で急激に忘れさられていきます。

授業の最初に覚えた英単語は授業終了時に、多くの子は「??」となっています。

家に帰る頃には、「?????????」となっています。

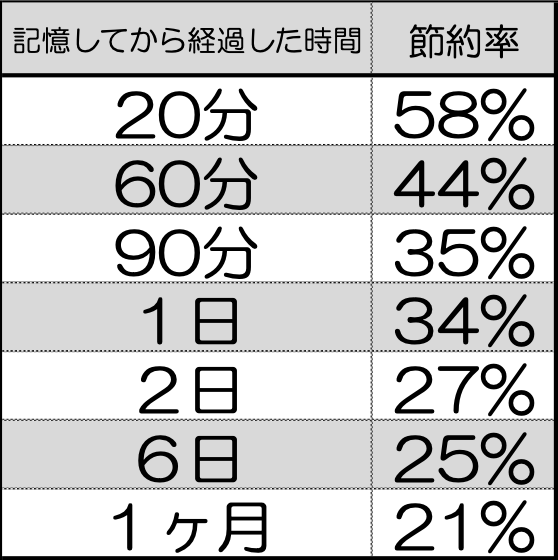

エビングハウスは、忘却曲線で何を明らかにしたかというと

覚えた記憶を取り戻すためにかかる時間

(これを節約率と言う)

についてです。

↓の図を見てください。

例えば、そぶ山さんが、新しい漢字5個を10分かけて覚えたとします。

※エビングハウスの実験は、無意味な文字列でやっているので

少し実験結果と違いますが、分かりやすくしています。ご了承ください。

20分後に改めて覚えようとすると

「58%」時間を節約することができるということです。

つまり、10分かかって覚えたものを、42%の時間で

4分12秒で覚えることができる!

というものです。

また、下の表を見て分かるように、最初に覚えてから時間が経てば経つほど、また多くの時間を費やさなければならないことになります。

出典(http://www.easyrote.jp/mnemonics.html)

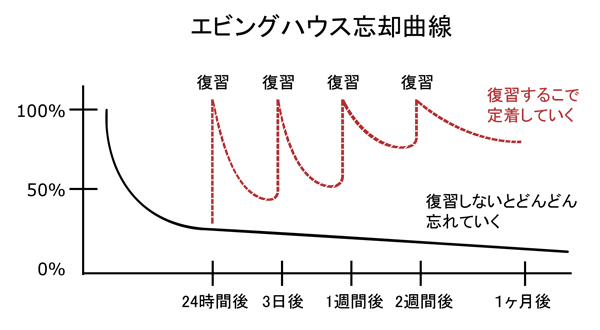

そしてこの図からも分かるように、

復習を繰り返していくうちに

忘れていくスピードも緩やかになっていきます。

これが「定着」です。

いずれ、ほとんど忘れない領域に入っていくことでしょう。

短期記憶が長期記憶に置き換えられるということです。

復習の最適なタイミングは?

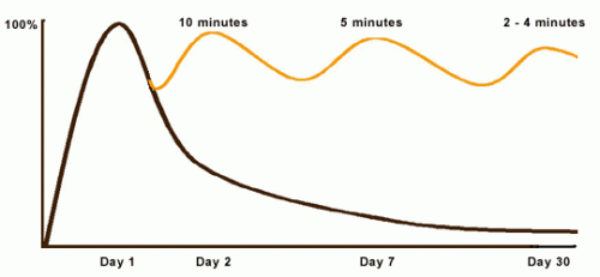

(出典:https://uwaterloo.ca/campus-wellness/curve-forgetting)

ウォータールー大学は実験として1時間の講義を行い、

被験者の記憶量と復習による効果をグラフ化しました。

その実験によると、人の脳には以下のような特徴があるようです。

・復習しないと1ヶ月後には、ほとんどを忘れてしまう。

・24時間以内に10分の復習をすると、記憶が100%戻る。

・1週間後に2回目の復習をすると、5分で記憶を取り戻せる。

・1ヶ月後に3回目の復習をすると、2〜4分で記憶を取り戻せる。

つまり、24時間以内、1週間後、1ヶ月後が

効率的な復習のタイミングと言えるでしょう。

例えば、

24時間以内→家庭学習(宿題)で算数のドリル学習やプリント学習を実施

1週間後→小テストorプリント学習

1ヶ月後→テスト

という流れが一番オーソドックスなものではないでしょうか。

ですから、学生時代にやっていた、漢字小テストとか英単語テストとかは

意味のあることだったのです。

テストの良さは、テストがあるとなれば、子供たちは自然と確認作業、つまり復習をします。

テストに出ないものも、目を通すことになるのです。

「分かった」と「できた」は違う

授業を聞いて、「分かった!」と思っても、実際テストでできるかというと、できないものです。

「おかしいなぁ、分かったはずだったのに・・・」

これは「分かったつもり」というものです。

「分かった」としても、それが定着するには、何度も繰り返し「復習する」、つまりそれを何度もドリル的に学習することが必要なのです。

それを何度も繰り返した結果、やっと「できた(定着)」になって、テストでどのように聞かれても答えられるようになるのです。

だから、この「何度も復習する」作業(努力)を怠って、なんでできないんだろうと思うのは、おかしなことだと理解してくれたのではないでしょうか。

テスト前だけ、頑張るのも非常に効率が悪いということも理解してくれたのではないでしょうか。

普段から少しずつ繰り返し思い出す作業(復習、トレーニング)を繰り返すことで、テスト前には効率的に学習することができ、結果もよいものになりやすいということです。

SOBU ACADEMYでは

SOBU ACADEMYでは、毎日の60分スタディタイムで同じプリントを何度もやります。

子どもたちからしたら、「またこれかよ。これ、楽勝すぎてつまらない。」となるでしょう。

でも、その言葉は、ほぼ定着しているから出てくる言葉です。

学習習慣をつけるというのは、こういうことなのです。